|

岡山城

所在地:岡山市北区丸の内

2018年8月13日更新(最終訪問日 2018年8月10日) | |||

|

|

|||

|

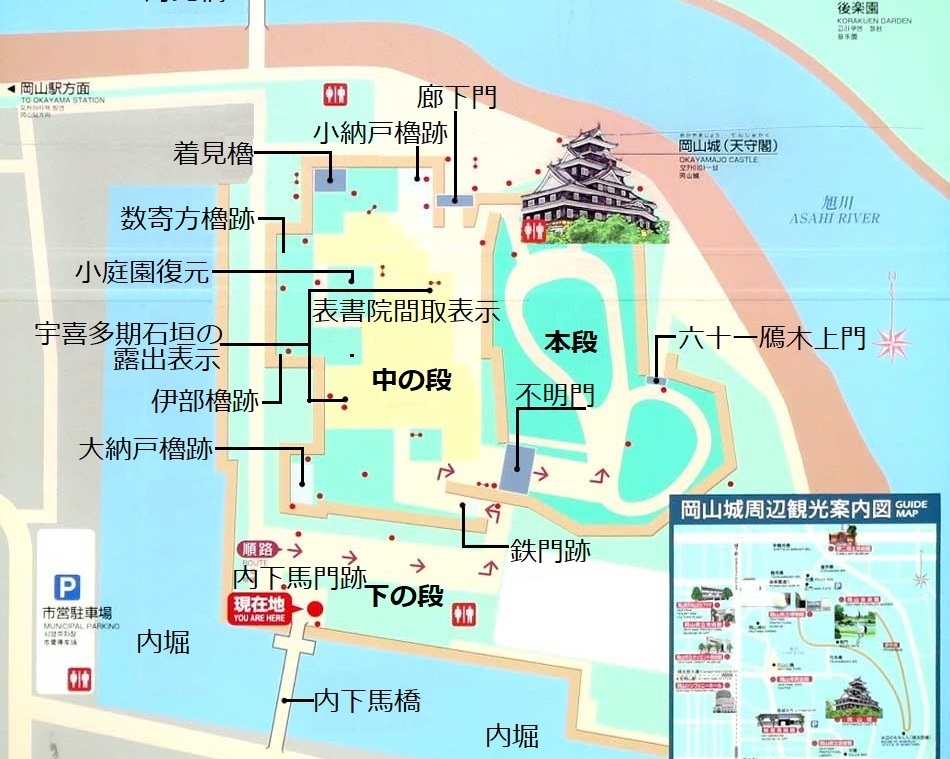

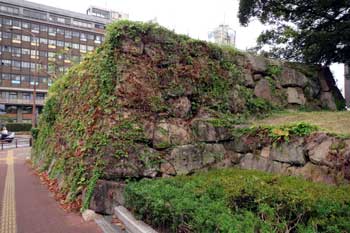

◆概要◆ 岡山城は南北朝時代に上神高直が築いた石山城がもとになっています。 戦国時代に美作、備中に勢力を伸ばした宇喜多直家が本拠とし、子の宇喜多秀家により近代城郭に改修されました。 その後、小早川秀秋が一時城主となった後、池田氏により整備、拡張が行われました。 岡山城は標高が十数メートルの丘が連なる小高い土地に築かれました。 その丘のうち「岡山」に本丸が設けられたことが、城と町の名前の元になりました。 本丸の北と東には曲輪が無く非常に防備が薄いため、旭川の流路を変更して天然の堀としました。 ただ、この不自然な流路が城下に洪水を多発させる原因となり、やがて百間川の整備へとつながりました。 また、曲輪の代わりとして「後楽園」が築かれました。 天守は4重6階の複合式望楼型で、初重平面形状が歪んだ多角形をしているため、安土城天主を模したのではないかと言われています。 外観は黒漆塗の下見板が特徴的で「烏城」と呼ばれています。 明治時代になると建造物の大半が取り壊され、堀は一部を除いてほとんどが埋められました。 さらに第二次大戦中、空襲のために天守や石山門など、多くの建物が焼失しました。 城内の石垣の多くが赤っぽい色をしていますが、これはこの火災の際に変色したものです。 それでも月見櫓と西丸西手櫓の2つの櫓が残り、国の重要文化財に指定されています。 また、本丸付近の石垣、内堀が現存し、戦後に天守、不明門、廊下門、六十一雁木上門などが再建されました。 隣接する大名庭園「後楽園」は水戸の偕楽園、金沢の兼六園とともに、日本三名園として並び称されています。 |

|||

|

|||

|

|||

大手門跡  大手門跡の説明板  県庁正面に残る櫓台  生坂支藩の移築長屋門(林原美術館)  西丸にある石山城本丸の石垣  石山門跡  西丸の石山城二の丸の石垣  西丸西手櫓(現存)  内堀跡  西丸の石垣と説明板  西丸にある石山城本丸の石垣  月見櫓(現存)  月見橋から見た天守  廊下門  廊下門前から見た月見櫓の石垣  内側から見た廊下門  宇喜多期の石垣  宇喜多期の石垣  内側から見た月見櫓(現存)  表書院跡  不明門  鉄門跡  鉄門跡と不明門  下の段  宍栗櫓跡  宍栗櫓跡から見た内堀  本段東側の高石垣  六十一雁木上門横の石塁  本段南側の石垣  内下馬門跡  本段東側の石垣  鉄門跡と不明門  大納戸櫓跡  多聞櫓跡  伊部櫓跡  数寄方櫓跡  天守の礎石  六十一雁木上門  天守 |

|||